|

Полотно небольшого размера 46,5 х 39 см., пропорции близки квадрату. Ярко выражены светлые и темные зоны, на их строгом, почти математически продуманном равновесии держится все пространство картины. Светлые зоны определяют и движение нашего взгляда по диагонали, своего рода путь рассмотрения картины: слева-направо как все европейцы, но и немного сверху-вниз – по «движению» светлых зон и, собственно, написанного света, льющегося из предполагаемого окна слева. Интересно, что это движение не бесконечно, спинка стула справа обрамляет светлую зону и ограничивает развитие подобного движения. Темные зоны – стол на переднем плане, накрытый драпировкой и топографическая карта на стене – сообщают противоположную, «предметную» композиционную диагональ. Причем, наибольшую плотность имеют темные зоны нижней части картины, утверждая привычное тяготение к земле в осязательном мире, поскольку и сама картина некая модель этого мира. Большая плотность тона одной области (стол) компенсируется размером покрываемого пространства другой (карта) – при грубом сравнении – качество и количество. Как точно отметил Х.Зедльмайр - «Такое распределение как бы по «весу», с тончайшим ощущением ценности вещей, форм, цветов, размеров, отношений и значений, произведенное согласно трем планам, в соотнесении всех элементов изображения друг с другом – как на весах с тремя чашками, – одно из самых мастерских достижений того чуда, которое совершает картина и которое не способен исчерпать никакой композиционный анализ»

|

Копия с картины Яна Вермеера (1632-1675)

Девушка в голубом, читающая письмо. 1662/64

Xолст, масло. 46,5 х 39 см.

Амстердам. Рейксмузеум |

|

|

| |

Женская фигура несет в себе сочетание

светлых и темных зон, являясь, с одной стороны, неким центральным

связующим и организующим звеном, с другой – наиболее объемным, а значит

визуально иллюзорным, наиболее значимым объектом, особенно на фоне локальных

плоскостей окружения: единственный живой актер среди плоских декораций –

сознательные жертвы ради главного. Об умышленном уплощении окружения говорят

хотя бы скрытые возможности таких объемных предметов, как стол или стулья,

подвергающиеся в данном случае еще и сильному сокращению. Вполне понятно,

что в центральной части картины сосредоточены и наибольшие контрасты и наибольшая

замельченность деталей, что особо подчеркивается общим отбором, аскетизмом

изображения. Опуская исследование таких формальных аспектов, как линейный

ритм вертикалей и горизонталей, статику и динамику контуров, акценты и нюансы,

графические и живописные элементы и пр., можно только сказать, что все удивительным

образом сочтено и подобрано. Аналогично достигнуто и равновесие оттенков

теплого и холодного, синего и коричневого. На сочетании этих цветов, противоположных

на цветовом круге, выстроен общий колорит картины. В своем наиболее ярком

и чистом виде эти цвета встречаются ближе к зрительному центру, чуть выше

геометрического центра картины – своего рода максимальный цветовой

контраст. Соединение этих цветов рождает сложные, как принято говорить,

оливковые оттенки зеленого, появляющиеся то тут, то там в картине, неся

особую объединительную функцию. В отличие от классической голландской школы,

Вермеер достигал глубины теней, не прибегая к технологическим эффектам просвечивания

белого грунта и рыжей прописи из под холодного лессировочного слоя; не пользуясь

черным, он смешивал, по-видимому, натуральную умбру и ультрамарин, а грунты

чаще использовал серые. Такие тени за счет выстраиваемых вокруг светлых

зон выглядели очень плотно, а объем достигался с помощью уже рассмотренного

уплощения окружения. Теперь стоит поговорить собственно и о самом «вермеровском

свете», так поражающем зрителей. Уже упомянутые высокие тоновые контрасты

– одно из составляющих этого эффекта. Воздух становится почти осязаем

из-за своей непрозрачности, а иллюзия непрозрачности достигается Вермеером

за счет списывания граней предметов: так в какой-то момент край темной карты

почти сливается с белой стеной. Появляется ощущение сбивки резкости, более

того, светлые зоны как бы наплывают на темные, а не наоборот. На светлых

поверхностях появляются мазки еще более светлого тона – пики фактуры,

максимально отразившие свет в отдельной точке, расплывшейся при смещении

фокуса. Своего рода умышленное преувеличение иллюзии нашего зрения, когда

темный объект на белом фоне выглядит  меньше,

чем такой же, но светлый, – на темном. Т меньше,

чем такой же, но светлый, – на темном. Т о

есть на холсте даже не реальность, а то, как эту реальность

воспринимает наш глаз, что проецируется хрусталиком на задней стенке

глазного яблока или то, как наш мозг интерпретирует это отражение. И тут

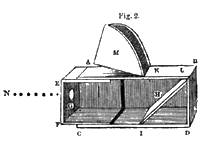

мы вплотную подошли к тому инструменту, с помощью которого Вермер

создавал свои полотна – камера-обскура – предвестник современного

фотоаппарата. Линза камеры проецирует на матовое стекло круглое или слегка

овальное изображение. Отчасти этим объясняется формат многих картин Вермеера,

близких к квадрату, как и в нашем случае. Размытость изображения –

возможно, намеренное смещение фокуса. Исследователи творчества Вермеера

отмечали резкость ракурсов, увеличение перспективных сокращений, что так

же косвенно подтверждает использование камеры-обскуры. Но сама по себе –

она всего лишь инструмент, который безусловно повлиял на видение Вермеером

световых эффектов, чисто технически помогал в строительстве сцены изображения,

однако без художественной организации, отбора, самой специфической техники

письма картины бы не получилось, как это бывает с множеством современных

фотографий. о

есть на холсте даже не реальность, а то, как эту реальность

воспринимает наш глаз, что проецируется хрусталиком на задней стенке

глазного яблока или то, как наш мозг интерпретирует это отражение. И тут

мы вплотную подошли к тому инструменту, с помощью которого Вермер

создавал свои полотна – камера-обскура – предвестник современного

фотоаппарата. Линза камеры проецирует на матовое стекло круглое или слегка

овальное изображение. Отчасти этим объясняется формат многих картин Вермеера,

близких к квадрату, как и в нашем случае. Размытость изображения –

возможно, намеренное смещение фокуса. Исследователи творчества Вермеера

отмечали резкость ракурсов, увеличение перспективных сокращений, что так

же косвенно подтверждает использование камеры-обскуры. Но сама по себе –

она всего лишь инструмент, который безусловно повлиял на видение Вермеером

световых эффектов, чисто технически помогал в строительстве сцены изображения,

однако без художественной организации, отбора, самой специфической техники

письма картины бы не получилось, как это бывает с множеством современных

фотографий.

| |